【AI inside】非連続成長志向が生んだパートナー施策の知られざる背景

SCALING2023年、OpenAIがリリースしたChatGPTが火付け役となり、AIの一大トレンドが生まれている。

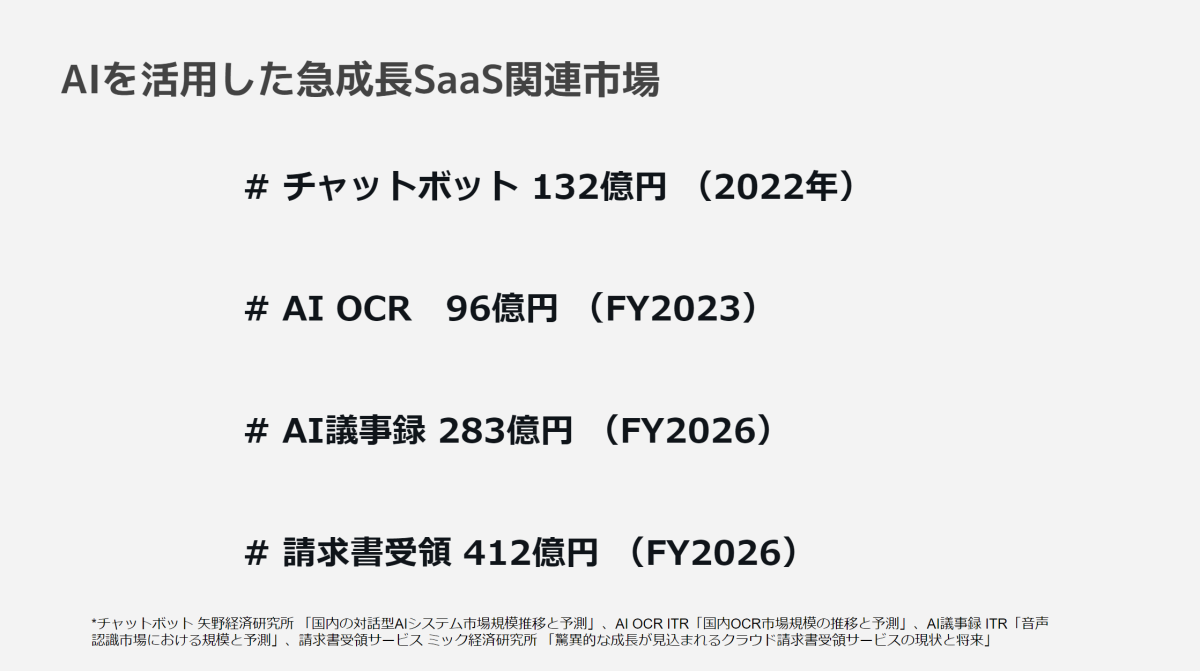

多くのビジネスパーソンがその可能性に注目するなか、近年、BtoB SaaS領域でもAIを取り入れた急成長市場が複数誕生している。

2017年より「DX Suite」を提供し、AI-OCR市場を開拓してきたAI insideは、その先駆けといえるスタートアップだ。

UB Venturesが提供する起業家向けプログラムThinkaでは、今年3月、AI inside代表取締役社長CEO渡久地氏を招き「指数関数的なスタートアップ成長の導き方」と題した勉強会を行った。

AI insideは、SaaSスタートアップにおいて直販モデルが主流だった2021年時、パートナーセールス手法を用いて飛躍的な成長を見せた。

「非連続的な成長を志向するのであればパートナー戦略以外の選択肢はなかった(渡久地氏)」という大胆な意思決定により、現在(2023年3月末時点)、同社の売り上げに占めるパートナー比率はおよそ50%に達している。

SaaSの利用が都市部アーリー層から全国のマジョリティ層に広まりを見せる中で、パートナー施策への取り組みは重要性を増している。

当該領域における先駆者ともいえるAI insideはどのような戦略でパートナー体制を構築したのか。そして、その意思決定を支えた渡久地氏の「非連続成長思考」とはどのようなものか。

本記事では、クローズドなディスカッションの中から、外部公開の許諾が得られた内容に限定し、コンテンツ化していく。

*なお、現在UB Venturesでは、Thinka第5期メンバーの募集を行っています。

起業家のためのソーシャルクラブ「Thinka」、5期メンバーの募集を開始しました。 | UB Ventures

「人類に最もインパクトがある」AIを事業領域と定めた

──今でこそ注目を浴びているAI領域ですが、渡久地さんが事業対象とした経緯はどのようなきっかけだったのでしょうか。

渡久地氏: もともと起業を志しており、高校を卒業した翌年の2004年に会社を創業しました。「自分が何をやりたいか」ではなく「世の中がどうなっていくか」を事業選択の軸としました。

その中で、将来200年分の年表を自分なりに作っていくと、AIと宇宙の領域が人類に最も大きなインパクトを与えるという考えにいたり、それが今の原点になっています。

ただ、当時は、そもそもITに関する知識もなかったので、プログラミングを独学し、地域のポータルサイト事業を立ち上げるところからスタートしました。

まだ飲食店の紹介サイトなども浸透しきっていないタイミングでしたので、自社のエリアにあった420店舗を自分で回ってコンテンツにし、広告モデルでのビジネスをつくったのが2004年から2007年ごろの話です。

そのサイトの中では「デート イタリアンが食べたい おすすめは?」といったような自然言語での検索ができるような機能を設けていました。

ただ、AI自体はまだその時点ではビジネスレベルの実用化は難しい時代でした。

創業当初から”巨大市場”に狙いを定める

──その後、どのようにAIを主軸とした事業に移っていったのでしょうか。

渡久地氏:ディープラーニングのテクノロジーを活用したモデルとしてAlexNetが誕生し、2012年に行われたILSVRCという画像認識コンペティションでAlexNetが1位のスコアをとったことで、ディープラーニングが一気に注目され始めました。このことで、ビジネスレベルでの実用性を感じ、研究開発を経て2015年にAI insideを創業しました。

創業後、自分たちの作ってきたAI-OCR技術の活用先として一番最初に着目したのが銀行のデータ入力です。

銀行の振込依頼書などを見ると、氏名や住所など7項目ほどの定型情報を取り扱っています。ただ、「銀行」にAIを導入することは、個人情報や金融情報を取り扱うため、セキュリティやシステム上の観点から誰もが難しいと感じていました。

一方で、金融業種で導入されれば、その他の業種にも一気に広まる可能性も秘めているため、難易度を過大視することなくアプローチを開始しました。

当初は、振込依頼書でもAI insideのAI-OCR精度は20%ぐらいでしたが、500社ぐらいをひたすら回って「文字入力が自動化されたらすごくないですか?」と説得し学習用のデータを提供してもらっていました。

言わば「夢と引き換えにデータをもらう」という感じです。笑

データがあれば、AIの精度は上がりますし、アーキテクチャの欠点も改善していくことができます。

この時、AI-OCRにおけるビジネスモデルでは、サブスクリプションではなく、従量課金を想定していました。

BPOは日本だけで4兆円の市場があり、データ入力とその周辺業務では6,000億円といった巨大市場になります。その委託先として主に中国にアウトソースされていましたが、経済成長が著しい中で、賃金上昇が起こることは自明で、この市場に対してAIサービスを提供すればよいと考えたのです。

その後、パートナー施策や拡販の観点からSaaSとして、サブスクリプションモデルと従量課金を組み合わせたモデルに変えていきました。

──AIをSaaS型で売ると決めた際に社内の反対意見あったそうですが、どのような意見の違いだったのでしょうか。

渡久地氏:今でこそAIの使い方、普及の仕方に共通理解がありますが、当時はAIサービスをプロダクトとして出すことは社内でも理解がなされていませんでした。

銀行のデータ入力の現場では高いクオリティが求められます。例えば、AI-OCRの精度を人間以上の99.99999%まであげても、これを100%にするためには、最終的には人の手を介したオペレーションを前提としてプロダクトにする必要があります。

ただ、精度100%をAIで実現すると思っていた社内からは不評で「AIじゃなくて、ただの入力システムだ!」と言われたこともあります。30人いた社員の中で私ともう一人のプログラマーだけがポジティブに取り組んでいました。

この考え方でプロダクト化し、結果的には、顧客からの引き合いも増えていく中で、社内でも理解されるようになっていきましたが、AIビジネスをつくる過程の試練だったのだと振り返っています。笑

──スタートアップにとって「当初から金融機関を狙う」「6,000億円の市場を取りに行く」といった思い切った目標はチャレンジングだと思いますがなぜ意思決定ができたのでしょうか。

渡久地氏:基本的に誰にも相談しないからかもしれません。以前にインタビューを受けた際に「友達がいない」と発言したことが記事にも書かれていました。笑

一般的に起業当初は「小さく始めるべきだ」とか「売上のために受託開発をやったほうがいい」などと言われることがあると思いますが、あまり周囲の人に相談しないことで、自分の考えでやってこれたのかもしれないですね。

私たちはデータ入力市場をターゲットに、AI-OCRで労働力不足を解決しようと取り組んできました。データ入力は紙帳票の取り扱いが多い金融業界をはじめとしたエンタープライズ企業でも多く発生します。

自分たちがやろうとしていることがエンタープライズ企業の課題を解決出来るプロダクトだったので、当初からエンタープライズ企業をターゲットにしていました。大きな社会課題を解決出来るのであれば、大きな課題に取り組むべきだと思っています。

また、私たちがやろうとしていたことは「難しい」「絶対にできない」とも言われていました。むしろ、誰も取り組んでいないもの、まだできていないものは、裏を返せば競争が少ないということで、その分野で勝てればその市場でNo.1になれます。

パートナー戦略で直販モデルのユニットエコノミクスを圧倒する

──2020年、AI insideに対してはパートナー施策の成功で大きな注目が集まりました。どのような戦略、意思決定があったのでしょうか。

渡久地氏:パートナーとの取り組みにはいくつか背景がありますが、まず、AI-OCR領域は、読み取り精度の高さが採用を決める世界ですので、基本的に2番目でもいいということはありません。

当時、銀行での文字読み取り用のAI-OCRは他社のプロダクトが最も普及していたと思いますが、AI insideが培ってきた文字読み取りの精度はそれを上回るものでした。

そのため、当時最も普及していた企業さんへ、私たちのAI-OCRを採用して欲しいという提案をし、2018年から共同展開に取り組むことで合意し、パートナーとして協働していくという流れにつながりました。

SaaSプロダクトとしてのGo To Market戦略としては、直販モデルが一般的ですが、事業計画のスプレッドシートで数値を埋めていくと「ユニットエコノミクスが3~6倍か」といったことが見えてきてしまいます。

この想定を大きく上回ることは出来ないですし、人を増やさないと売り上げが伸びないということにもなってきます。私はそれをあまり面白くないというか、別のやり方で売り上げを伸ばす方法ということに挑戦したいと考え、パートナー協業モデルに振り切ることにしました。

スタートアップでは一度赤字を掘るJカーブという考えがあると思いますが、自社のみでやればそのカーブを一度しか掘ることができません。一方で、10社と協業して取り組めば10回分のカーブを掘ることができます。つまり、より多くの挑戦ができます。

協業施策として実際に、全国に販売網のあるパートナーが日経新聞に全面広告を打ってくれたり、AI inside1社でやれば資本金の半分以上を要するような億円単位の先行投資を行っていただきました。

SaaSのユニットエコノミクスが3倍が適正水準と言われる中で、AI insideでは瞬間的に800倍ぐらいの桁違いのインパクトを出せた点に魅力を感じたのです。

──スタートアップにとって初期からエンタープライズへ導入をすることは難易度が高いように思いますが、どのように取り組めばよいでしょうか。

渡久地氏:当時、人的なリソースが限られており、総花的な営業はできないため、特定の大手企業に集中的に手厚いアプローチを行いました。

エンタープライズへの提案だからと言って秘策があるわけではなく、愚直に「導入いただくにはどうすればいいですか」を何度も何度も聞いていきました。

また、適材適所の人材をアサインすることは重要で、当時は、外資系金融法人のアジアヘッドで銀行や保険会社のカウンターとなる方と長年付き合いがある方に役員として入っていただきました。

そういった経験を持っている人がいないと、我々のような小さいスタートアップは、エンタープライズ営業の礼儀やお作法も身についていませんでした。

商談後の取引審査などは、プロダクト要件であればあまり問題がありませんが、セキュリティシートの対応は非常に時間をかけて対応したことが大変でした。

ただ、エンタープライズ企業も新しい技術を取り入れたいから敢えてスタートアップとの付き合いを検討してくれるわけで、交渉しながら一部譲ってもらうというコミュニケーションは取っていました。

どんなに難しいように見えることでも粘り強くやれば必ず解決方法はあります。

SaaSにAIを取り入れるための基盤になっていく

パートナー施策で成長を続けるAI insideだが、SaaSプロダクトの提供はあくまで同社のビジョンの一端であり、今後は「SaaSのAI基盤としての価値提供を進めていきたい(渡久地氏)」という。

この狙いには、SaaSにおけるAIの導入が必要不可欠となりつつあることが背景にある。

近年、AI insideが取り組む文字認識領域に加え、自動議事録やチャットボットなどAIテクノロジーを基にしたSaaSプロダクトが数多く誕生し、これまでにない市場が生まれている。

「AI GIJIROKU」を提供するオルツやチャットボット「KARAKURI」を提供するカラクリなどのスタートアップがこの1年で大型の資金調達を行った。

また、Sansanが提供する「Bill One」やLayerXが提供する「バクラク請求書」など請求書の受領型システムの誕生もAIによるデータ取り込みの技術向上が市場形成を可能としている。

程度の差はあれど、AIを機能要素として取り込むことが必須となりつつある一方で、社内でAIに明るい技術者やチームを抱えることは容易ではない。

AI insideはそのような企業に対し、AI機能をモジュール的に提供する取り組みを始めている。

昨年、AI insideは、国内大手システムインテグレーターTISの提供する経費精算クラウドサービス「Spendia」のAI-OCRエンジンとして、AI insideの文字認識APIが採用された旨のリリースを公表した。

「以前であれば、SaaSを提供する上では自社でサーバ環境を構築することが一般的でしたが、多くがクラウドサーバに切り替わりました。AI領域でも同様の構造を私たちがつくっていきます(渡久地氏)」と、”AI版のAWS”とも言える戦略をとっている。

パートナー戦略で注目を浴びたAI insideは、SaaSプロダクトにおけるAI基盤として、再び非連続な成長への挑戦を続けている。

編集:早船 明夫 | UB Ventures チーフアナリスト

2023.06.06

UB Venturesでは、所属するベンチャーキャピタリスト、スペシャリストによる国内外のスタートアップトレンド、実体験にもとづく実践的なコンテンツを定期的に配信しています。コンテンツに関するご質問やベンチャーキャピタリストへのご相談、取材等のご依頼はCONTACTページからご連絡ください。

UB VenturesのSNSアカウントのフォローはこちらから!

-

TRENDS

人口減少社会におけるイノベーションレポート

-

PORTFOLIO

最後のSaaS巨大市場HR Techに挑む、PeopleX 橘氏には何が見えているのか

-

SCALING

METRICS

TRENDS

SaaS Annual Report 2023-2024

-

PORTFOLIO

現場のデータ収集がレガシー産業変革のカギ。SoftRoidがソフトとハードの融合で挑む建設現場の2024年問題

-

PORTFOLIO

自分の待遇は本当にフェアか?疑問を解消できるキャリアSNS「WorkCircle」の真価

-

SCALING

事業経験をもつVCが考える「良いバリュー」「悪いバリュー」

-

SCALING

【AI inside】非連続成長志向が生んだパートナー施策の知られざる背景

-

SCALING

METRICS

TRENDS

SaaS Annual Report 2022 ‐ The Key to Industry Transformation ‐

-

TRENDS

Will the next Unicorn Emerge from the Industrial IoT market in Japan?

-

PORTFOLIO

早期のマルチプロダクト化に向けた伴走、アルプの更なる飛躍を支援

-

TRENDS

【巨大市場】次なる国産ユニコーンは産業用IoT分野から出現するのか

-

FUNDING

「事業家による起業家のための100年VC」にこめた思い